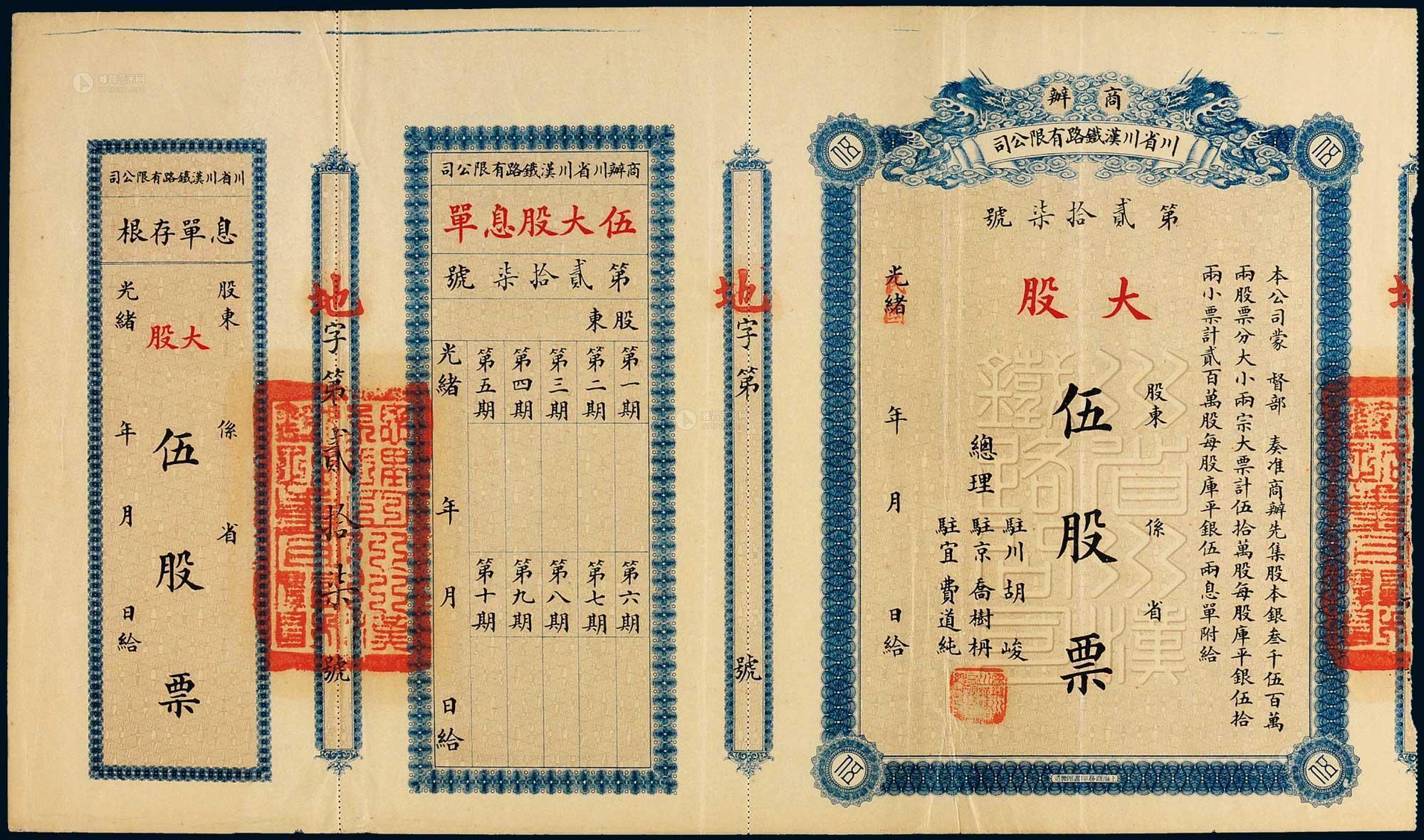

與日本政府對近代企業實行「命令書」這種經營管理方式相對應,中國晚清政府在近代企業中實行和居於統治地位的經管方式,是「官督商辦」。這種方式的特點,一般是在官府的監督之下,先由官方提供某些優惠條件或部分官款作為墊支資本,同時指定與官方有一定聯繫的人物出面,向社會招募資金,興辦近代企業,政府對這種企業實行種種扶持資助以及監督控制。這種方式與日本一樣,首先出現於輪船航運業,此後進一步運用於開平礦務局、上海機器織布局、電報局、漢陽鐵廠等等重要洋務企業。是晚清時期清政府對新式近代企業最重要和占統治地位的經營管理方式。這種方式之所以首先誕生和出現於輪船航運業。命令書首先出現於航運業一樣,同樣不是偶然的。

兩次鴉片戰爭以後,外國輪船在中國水域迅猛擴張,掠取高額利潤以及對中國經濟和社會造成強大衝擊的事實,引起了中國社會各階層的強烈反響。面對新式輪船運輸具有的安全、迅速、價格相對低廉和利潤優厚的特點,以及本國木船運輸業遭到嚴重摧殘,直接對京師漕糧運輸構成威脅的嚴重局面,加上晚清統治階層中有識之士求強求富和與洋商爭利的動機等等,都預示著航運領域中必然首先醞釀著改變和突破。

但是,這種新式企業「一呼即出」的狀況如得不到清政府官方的同意與支持,得不到其它條件的配合,中國自己的輪船航運企業仍然難以誕生問世。這一點,大體又是由以下兩方面因素所決定的:第一,當時的中國,朝野間還瀰漫著強大的封建守舊勢力,這些頑固勢力死抱著祖宗成法不肯改變。興辦新式企業的困難不僅在於清政府的中央實權相當部分掌握在頑固派手中,還在於社會上存在著廣泛的根深蒂固的封建傳統偏見。在這種狀況下,如無「官為之倡」,就不可能得到清政府的批准和支持,也就根本不可能出現新式企業。證諸此後的史實,如果沒有總署中奕訢、文祥、曾國藩及李鴻章等人的推動,尤其是李鴻章把興辦輪船招商局看成是「毅然必行之事」、「破群議而為之」的話,輪船招商局是不可能在 1873 年 1 月掛牌營業的。第二,在當時外商輪船公司已經壟斷了中國江海航線,又依仗不平等條約撐腰享有種種特權的情況下,如沒有清廷府的支持和扶助,中國自己的輪船公司即使誕生了,要想生存下來也是困難重重。

這一點,正如李鴻章在向總署的奏摺中所述:「且各口岸輪船生意,已被洋商占盡,華商領官船另樹一幟,洋人勢必挾重資以傾奪。則須華商自立公司,自建行棧,自籌保險,本鉅用繁,初辦恐無利可圖。若行之既久,添造與租領稍多,乃有利益。然非有熟悉商情,公廉明干,為眾商所深信之員,為之領袖擔當,則商人必多顧慮。自有此議,聞華商願領者,必准其兼運漕糧,方有專門生意,不至為洋商排擠。」李鴻章的這段議論,不僅清楚地說出了洋商侵占中國江海航線的情形和華商自辦公司的困難,而且考慮了政府應起的支持作用及具體的解決辦法。實際上,這裡已透露了對成立新式輪船航運企業實行「官督」制度的必然性。

另外,在當時的中國,新式企業的出現和發展,除了要得到清政府官方的同意和支持扶助外,還必須得到當時社會中商人尤其是具有洋務經驗,熟悉西方新式企業經營管理方式,而且廣有資財的買辦商人的支持。這是因為西方新式企業不論對於清政府中的洋務派還是頑固派,都是不熟悉的陌生東西,興辦近代企業所需要的技術知識、組織管理能力和商業聯繫、信用網路等等條件,都不是短期內可以一蹴而就的。這就需要那些「熟悉中外語言文字」、「熟悉生意殷實明干」的商人尤其是買辦商人參加。再加上經過兩次鴉片戰爭和太平天國的長期戰爭,清政府國庫空虛,財政竭蹶,已經很難籌集經辦新式民用企業的巨額資金,這就需要招徠社會上的私人資金,「以商力佐官力之不足」。由此二端,「商辦」新式企業也可說是歷史的必然。

可見,在十九世紀七十年代初洋務運動從「求強」轉向「求富」,重點從軍用工業向民用企業轉向而創辦的近代新式企業中,採用「官督商辦」這種方式有其歷史的必然性。在當時中國社會存在強大頑固保守勢力及洋商壟斷江海航線的條件下,創辦前所未有的新式企業,一方面需要權勢顯赫的官僚為之倡導,給予扶持,排除傳統阻力,以示政府的態度和支持之意,另一方面,更需要通曉洋務,具有經營管理近代企業才幹和具有募集資金的實力以及號召作用的人來主持企業活動。

正是在這樣的前提和基礎上,「官」和「商」才得以結合,「官督商辦」這種方式才應運而生。可以說,在當時的社會條件下,也只有這種方式,才能被清政府、洋務派和頑固派接受,同時也被當時的買辦商人所接受。這種情形正如鄭觀應所總結的,「全恃官力則巨費難籌,兼集商貲則眾擎易舉。然全歸商辦則土棍或至阻撓,兼依官威,則吏役又多需索,必官督商辦,各有責成:商招股以興工,不得有心隱漏;官稽查以徵稅,亦不得分外誅求,則上下相維,二弊俱去」。

1872 年末,李鴻章在向總理衙門函送朱其昂等人擬訂的輪船招商局條規時說:「目下既無官造商船在內,自毋庸官商合辦,應仍官督商辦」。這是中國近代新式企業中第一次正式明確宣布實行「官督商辦」這種方式。此後 1881 年李鴻章要鄭觀應進入招商局任幫辦時,鄭觀應說「招商局乃官督商辦」之局,可知輪船招商局在 1873 年 7 月改由唐廷樞任總辦後,實行的仍然是這種方式。1885 年輪船招商局再次改組,盛宣懷代替唐廷樞任督辦後,盛宣懷在向李鴻章秉陳的用人理財二十條中亦說:「非商辦不能謀其利,非官督不能防其」。可見這種方式是持續實行的。

至於「官督商辦」的特點,按照李鴻章的多次闡述及證諸史實,「官督」包含兩層意思,其一為官對企業保護扶持,其二是官對企業進行監督稽查。「商辦」同樣也有兩層含義。一是商務由商人經理,官不過問;二是商要向國家盡義務(包括官運、軍運、報效等)。

首先看清政府即官對招商局的扶持和資助,它包括資金借貸、免稅緩息、漕糧包運三部分。輪船招商局創立伊始,李鴻章等人認為「收回中國利權起見,事體重大,有裨國計民生,故須官為扶持,並酌借官帑以助商力之不。又說招商局的創辦「賴商為承辦,尤賴官為維持」。所以招商局創辦時,即由李鴻章奏准領借直隸練餉制錢 20 萬串,實收約合銀 12.3 萬兩。當時招商局招收股金僅 6 萬兩,因此這筆借款對招商局的開辦實際具有決定性作用。

1875 年招商局自設江輪,又得清政府從兩江木厘及浙江塘工項下,各借撥銀 10 萬兩。官款由此增至 32.3 萬兩。1876 年招商局因所欠錢莊重息借款過多,負擔太重,「李鴻章慮其勢將不支,故於煙臺定約後督同各司道台局趕緊籌撥官款 50 萬作為局中存項,以免重出莊息」。由此,招商局得以「氣力為之一舒」。同年,招商局買並美商旗昌輪船公司,復由兩江總督沈葆。許奏撥公款 100 萬兩。使招商局所獲官方貸款增至 192.8 萬兩。約當是年實收股本 73.02 萬兩的兩倍以上。

1877 年後因招商局負擔太重,又由李鴻章奏准,「緩息」三年,1880 年一度分期歸還,旋因招商局資金周轉困難,又經李鴻章、盛宣懷 1885 年請求,暫時緩還本息,嗣後又以繳本免息的辦法至 1891 年還清。這些官款的利息,也比當時上海錢莊的利息為低,除開辦時所借直隸練餉二十萬串是按年提取七厘利息外,其它借款基本是按八厘取息。也就是說,在長達十餘年的時間裡,招商局從清政府處獲得過數十萬至一二百萬兩的低息貸款,這些貸款,差不多都是在招商局發生重大經濟困難和重大發展關頭時所獲,如無這些貸款和緩息、免息的優待,在洋商的競爭壓迫下,招商局是難以站穩腳跟並得到發展的。

清政府對招商局的另一扶助措施,是撥給漕米裝運的壟斷性特權,同時給予回空免稅和減稅的優惠條件。漕米不是市場上流通的商品,招商局獲得漕米運輸和優惠運價的特權,對於保證貨源,穩定收入,在與經營商品貨運和客運為主的外商輪船的競爭中,能處於有利的地位。僅 1873-1884 年唐廷樞主持招商局期間,招商局承運的漕米總額即達 4822415 石,淨收入 260 餘萬兩,漕米收入平均約占招商局每年總收入的 18%。攬載一般客貨,易受外商傾擠,高價承運漕糧,便成為招商局一項比較穩定的收入來源。正因為這樣,漕運素來被視為「商局命脈所系」。

但是,招商局獲得的官方貸款和漕糧運輸這兩項最主要的特權和優惠,前者 1884 年後即告停止,此後再也沒有獲得過官款的援助。後者則從九十年代後隨著漕糧運價的低減,反而越來越成為招商局擺脫不了的重負,成為招商局被迫向清政府報效的一種方式。

若以招商局從清政府獲得的扶持資助與日本三菱會社及日郵會社獲得的扶持資助相比較,差異可說相當大。首先,招商局從未象三菱會社那樣從政府處獲得幾十隻無代價下放的船隻,也從未象三菱會社和日郵會社那樣不管經營狀況如何,每年都能從政府處獲得巨額補助資金,確保利潤不低於 8%。同時,利息與償還期限方面獲得的優惠也不如三菱會社。所以,儘管招商局從清政府處獲得的資助能夠使其在同外商競爭中奠定基礎,從而與英商怡和及太古輪船公司簽定「齊價契約」,分取一定的海運份額。但僅憑這些有限的資助,要想像日本三菱會社和日郵會社那樣從外國航運勢力手中收回航權並進一步向遠洋擴張,這種資助力度明顯是不夠的。

政府對企業的監督和稽查是官督商辦體制中「官督」的另一主要內容。但是,官督商辦與日本政府實行的命令書有所不同,它沒有明確的條款,沒有政府和企業之間將責、權、利明確劃分清楚的具體規定,其「官督」的內容是模糊的。我們只能從史實以及李鴻章發表的一些言論中進行探尋。1872 年招商局籌辦時,李鴻章向總署復陳招商局開辦事宜時,對招商局的經辦方式明確表明「應仍官督商辦」,並將其內容表述為「由官總其大綱,察其利病,而聽該商等自立條議,悅服眾商」。李鴻章在此提出了官督(總其大綱,察其利病),商辦(自立條議,悅服眾商)的原則,但是並無實質上的具體內容。

1881 年兩江總督劉坤一奉旨查辦招商局時,根據招商局實際情況,對官督商辦的狀況有比李鴻章進一步的說明,他稟復說:「該局本系奏辦,在局員董由官派委。只以攬載貿易,未便由官出場,與商爭利,且攬載必與華洋商人交涉,一作官局,諸多制肘。兼之招股則眾商必不踴躍,攬載則市面亦不樂從,不得不以商局出名。其實員董由官用舍,帳目由官稽查,仍屬商為承辦,而官為維持也」。劉坤一的論述,既說明了官督商辦這種方式在當時出現的必然性,又對官督的操作方式進行了概括。

當時總理衙門的說法是「招商局由李鴻章奏設,局務應由李鴻章主政……凡有關利弊各事,自應隨時實力整頓」。可見也沒有增加新的內容。作為買辦商人,曾經擔任招商局幫辦、會辦的鄭觀應,除清楚地點明官督商辦之局是「權操在上」之外,也未能更多地說明官督的實際內容。而且他的主要顧慮是李鴻章萬一今後不在北洋。而後任聽信讒言,視創辦者如鷹犬,遭到「為人排擠」的下場。

綜觀以上史例,我們可以將官督商辦中「官督」的內容作一概括,它主要集中在清政府有用人決定權這一點上,即「員董由官用舍」。這是「由官總其大綱」的主要內容及保證手段。而此條也正是以往學術界對官督商辦持批評態度的根本所在。

一些學者認為官督商辦的企業難以成功,很大程度就是從這裡開始出現問題的,這種說法不無道理。但若把官督商辦和日本政府實行的命令書相比較,我們會發現兩國在新式企業的人事決定權和干預權這一點上是基本一致的。就拿前述日本政府給三菱會社的命令書來看,日本政府對三菱會社的干預不僅十分強烈,而且直到日郵會社時正負社長還要由日本政府指定。從命令書中日本政府對企業的干預條款來看,日本政府對企業的干預監督與清政府對招商局的干預監督相比,不僅毫不遜色,反而更加強烈。可見,人事決定權和監督干預的有無並不是決定企業發展與否的根本因素,三菱和日郵會社在日本政府的強烈干預下發展迅速就是明證。

問題的實質在於,政府實行什麼政策,以什麼指導思想和政策去實。官督「並進行干預,這才是根本和決定性的因素。是否把發展資本主義作為目標,把這一點作為制定政策的依據和出發點,進敵「官督」,其結果必然具有相當大的差異。

而恰好在這一點上,中日兩國之間存在根本的不同。日本明治政府明確了是要學習西方,發展資本主義,因而「官督」的力量越強,資本主義的發展越快。中國則相反,學習西方發展企業,是要納入封建政府控制的軌道中進行,是要力圖維持原有的封建統治秩序,因此「官督」的力量越強,資本主義反而越難自由發展。並且,「官督」的力量越強,「商辦」的色彩也必然受到限制和壓抑而越弱。

在「官督商辦」這種方式中,「商辦」的基本點即是李鴻章所說,「聽該商等自立條議,悅服眾商」的原則。1880 年 5 月 5 日李鴻章在奏摺中對此有進一步的說明。「遵查輪船招商局之設,係由各商集股作本,按照貿易規程,自行經理……盈虧全歸商認,與官無涉。誠以商務應由商任之,不能由官任之。輪船商務,牽扯洋務,更不便由官任之也。與他項設立官局開支公款者,迥不相同。惟因此舉為收回中國利權起見,事體重大,有裨國計民生,故須官為扶持,並酌借官帑,以助商力之不足。……其攬載客貨,以及出入款目,因會辦各員多有服官他省,不能駐局,仍責成素習商業之道員唐廷樞、徐潤總理其事,局中股本亦系該二員經手招募,每年結帳後,分晰開列清冊,悉聽入本各商閱看稽查」。

由李鴻章奏設,局務應由李鴻章主。李鴻章對商辦有如此看法,因此在局務的經營管理方面,早期大體上能夠讓買辦商人唐廷樞、徐潤按照資本主義的一套方式來經營。1873 年唐廷樞、徐潤主持輪船招商局後重定的局規 14 條和章程 8 條,實際上「沿襲了旗昌洋行的大部分制度」,因此也才能「收到其前任中國地方當局夢想不到的經濟效果」。

但其在局規中對商股的地位、商董的權力所作的規定,特別是強調商總「為商局主政」,規定招商局「議交唐丞廷樞專管,作為商總,以專責成,再將股份較大之人公舉入局,作為商董,協同辦理」。不論局規還是章程,都十分強調招商局「應照買賣常規辦理」的作法,卻不斷受到頑固保守勢力的非難和攻擊,並要求將招商局收歸官辦。如 1878 年葉廷眷向李鴻章上稟建議將招商局所借官款改為官股,1881 年劉坤一再次上奏重提此建議,實際目的是要把招商局收歸官辦等就是典型的例子。

這時,從唐廷樞、徐潤等人寫給李鴻章的信中透露的「誠以體制攸關,官似未便與民爭利,經營之術,商亦未便由官勾稽,是夾雜官商,實難全美。官帑依期分還,帑息陸續交官,嗣後商務歸商任之,盈虧商認,與官無涉。並乞請免派查帳之議,不致市風搖惑,外侮乘以相傾,則商情感戴奮興,招徠新股亦可踴躍」之語來看,官督商辦。商辦地位不僅不穩固,而且十分脆弱,僅開辦幾年即已岌岌可危了。

此後唐、徐被排擠出招商局,盛宣懷主政時的《用人章程》和《理財章程》雙十條,雖然還強調「非商辦不能謀其利、非官督不能防其弊」,但其「專派大員一人認真督辦,用人理財悉聽調度」,會辦三四人應由督辦察度商情,秉公保薦的作法,已經廢棄了唐廷樞、徐潤 1873 年制定的局規中關於由股東推舉商董和總董主持業務的原則,在「官督」色彩大大加強的同時商辦的色彩已經急劇減弱。

招商局商辦色彩的減弱不僅反映了官督商辦方式中商辦地位的脆弱,與命令書相比較,還反映了兩國政府對待商辦利益的不同態度,我們可以看到,在三菱、日郵會社的命令書中,日本政府在對該會社應開設的航線、各航線應開行的輪船次數、輪船噸位數、速度,總、分社的設立,購置新船的規定和運價,不論平時或非常時期,只要政府需要就必須無條件為政府服務等方面制定出了種種規定。

一方面提供大量無償資金補助,另一方面對輪船被政府調用服務時應付的租金,意外損失時的賠償等等作出明確而具體的規定,其目的就是為保證三菱和日郵能夠有所發展,進而為日本政府「擴張本邦的海運事業」、達到「與列強並駕齊驅」的目的而服務。命令書中制定的這些措施,都是日本政府引導和保證三菱、日郵會社一步步向資本主義發展的手段。

與日本相比,官督商辦的招商局在這些方面同樣差別明顯,對「商辦」的保護和支持,不僅沒有象命令書那樣有見之於條文的明確規定,隨意性很強,而且除八十年代前有所支持外,八十年代後不但沒有大量無償資金的援助,而且在承擔軍運、官物運輸時,所獲運價反比正常客運時低減很多,有時還要免費白運。更不用說招商局所遭受的被清政府大量挪用資金,強調巨額「報效」的種種事例了。這其中的原因,說到底也是因為兩國政府實行的是不同的政策的緣故。

從以上的敘述中可見,晚清政府實行的官督商辦和日本政府實行的命令書這兩種經營管理方式,十九世紀八十年代中期後官方監管的力度都有明顯的加強,但其結果卻很不一樣,中國輪船招商局的情況是商辦色彩越來越弱,私人資本自由發展的餘地大大縮小,招商局在內外交相壓迫下呈現出一種缺乏活力和停滯不前的狀態。

與此相應,官督商辦這種方式也越來越受到各方面尤其是商人的反對。曾對官督商辦這種方式寄予厚望並大加讚揚的鄭觀應,在目睹官督商辦從扶持保護新式企業轉為新式企業發展的桎梏,其合理性逐漸消失後也發出憤懣的感嘆:「輪船、電報、開平礦,創自商人盡商股,國家維持報效多,試看日本何所取。辦有成效倏變更,官奪商權難自主。為保商實剝商,官督商辦勢如虎」。

這種感嘆實際是中國民間廣大商人要求自由發展資本主義,對晚清政府把新式企業束縛限制在一定範圍內,不使其「漫無鈐制」的發展和剝奪商權,掠取報效的心態反映。而日郵會社透過命令書這種方式,在日本政府的引導推動下,卻呈現出一種迅速擴張的趨勢:企業規模不斷擴大,實力不斷增強,從沿岸近海進而開始向遠洋進軍。命令書在此過程中顯示出旺盛的生命力,與中國的「官督商辦」作用適成鮮明的對比。

本文網址:https://iotfen.com/history/5614.html